, in cui solo il Sole e la

Luna, considerati pianeti, avevano il proprio epiciclo, ossia la

circonferenza sulla quale si muovevano, centrata direttamente sulla

Terra. Questo modello del sistema solare, che da lui prenderà il

nome di «sistema tolemaico», rimase di riferimento per tutto il

mondo occidentale e arabo fino a che non fu sostituito dal modello di

(310 a.C. circa - 230

a.C. circa). I metodi di calcolo illustrati nell'Almagesto (integrati

nel XII secolo dalle cosiddette Tavole di Toledo, di origine sasanide

e riprese dagli Arabi musulmani) si dimostrarono di una

,

almeno fino all'epoca delle grandi scoperte geografiche.

L'Almagesto contiene anche un catalogo di stelle. Tolomeo fu autore di diverse altre

opere di astronomia. L'"Iscrizione Canobica" e le "Tavole manuali" sono

strettamente collegate alla sua opera principale, mentre le "

" descrivono un modello meccanico del sistema

planetario, costituito da sfere celesti incastonate l'una nell'altra,

che è totalmente assente nell'"Almagesto". Altra

opera importante di Tolomeo è la

, che contiene

un'esposizione delle basi teoriche della geografia matematica e le

coordinate di 8000 diverse località. Una delle

innovazioni di tale opera fu proprio l'

per

l'identificazione dei luoghi sulla superficie terrestre. Il suo

oikoumenè copriva 180 gradi di longitudine, dalle Canarie

(nell'Oceano Atlantico) alla Cina, e circa 80 gradi di latitudine,

dal Mare artico all'Estremo Oriente (India Transgangetica) e

all'Africa centrale. Un'altra opera

scientifica importante di Tolomeo è l'

, che ci è

giunta incompleta. Il

trattato "

" ossia "Degli

effetti [delle configurazioni astronomiche sulla storia degli

individui e delle nazioni]"), conosciuto anche come

"

di Tolomeo, testo fondamentale dell'astrologia classica che sta alla

base dell'astrologia occidentale. Tolomeo è il primo autore classico

ad affrontare l'

: a

differenza di coloro che lo avevano preceduto, organizza l'analisi

delle influenze dei movimenti degli astri in pochi presupposti ben

definiti, istruendo il lettore a dedurre le predizioni utilizzando

. Nelle prime righe del "Tetrabiblos"

Tolomeo si scaglia contro i ciarlatani che, rivestendo in modo

improprio l'astrologia con pratiche magiche e occulte, hanno gettato

fango con predizioni arbitrarie su quella che lui considera una

; il limite delle predizioni astrologiche, secondo l'autore, sta nell'incapacità umana di comprendere completamente il funzionamento delle influenze degli astri che determinano, negli essere umani e negli eventi meteorologici e tellurici, destini ineluttabili. Tolomeo fu anche autore di un'opera di teoria musicale, gli

.

|

"La scuola di Atene"- Raffaello Sanzio.

In quest'opera Raffaello rappresenta

i grandi filosofi del passato: Platone e

Aristotele al centro, Diogene di Sinope

sui gradini ai loro piedi. Nel gruppo alla

destra di Platone, Socrate che parla con

alcuni giovani, di cui quello con l'elmo

è Alessandro Magno. Epicuro, in basso

a sinistra consulta un testo retto da

un putto. Alla sua destra, Averroè con il

turbante che osserva Pitagora, inginoc-

chiato mentre legge e dietro di lui l'unica

donna, Ipazia di Alessandria. Dalla parte

opposta, di spalle con veste gialla,

Claudio Tolomeo che regge il globo

terracqueo e alla sua destra,

Raffaello stesso. |

- Nell'antichità, la

sapienza era riservata

a pochi. Fra

i filosofi dell'antica

Grecia era diffusa la consuetudine di rivolgersi ad un ampio pubblico con insegnamenti essoterici, manifesti, e di

riservare a gruppi ristretti, agli iniziati, gl'

insegnamenti specifici: quelli

esoterici, nascosti ai più. L'aristocratico Pitagora aborriva infatti l'idea di democrazia, anche solo come principio di condivisione delle conoscenze e quando emersero evidenze che scompigliavano l'ordine descritto dai grandi maestri, vennero

tenute nascoste. Il primo caso fu la scoperta, fra i

pitagorici, dei

numeri irrazionali, come ad esempio il rapporto tra la diagonale di un quadrato e uno dei suoi lati, pari alla radice quadrata di 2, valore non espresso da un numero intero (quindi "perfetto"), ma da un numero con una serie infinita di decimali. La conseguenza fu che

chi avesse

svelato il caso, mettendo in discussione la perfezione della visione pitagorica, potesse essere

ucciso. Altro caso fu il bizzarro movimento dei pianeti nella volta celeste. Probabilmente

l'

osservazione e lo

studio degli

astri è la

più antica delle

scienze. L'

Astrologia, da cui sono nate tutte le scienze, ci è giunta dai

Caldei (caldeo significa "conoscitore delle stelle"), che

si insediarono in Mesopotamia dal 1.500 a.C. e che la ereditarono dai

Sumeri, i

primi agricoltori stanziali: solo l'agricoltura infatti, permette ad una

popolazione di essere stanziale e articolata in una società

complessa, con nuove figure sociali e classi dirigenti assolutiste. L'

oroscopo aiutava quindi gli

agricoltori a

prevedere il

tempo meteorologico e i momenti più

adatti per le

semine che dessero migliori

raccolti. Dall'Astrologia si originò la ricerca delle affinità fra il mondo sotto il cielo e quello sopra, le cause del moto degli astri e fu

Platone a proporre un modello dei

massimi sistemi comprensibile e caratterizzato da moti uniformi e "perfetti" degli astri, con sfere cristalline, una per ogni pianeta più la luna e le stelle, solide e trasparenti, una dentro l'altra con quella delle stelle all'esterno, che contenevano nella loro rotazione attorno alla Terra, immobile al centro del cosmo, in successione la Luna, poi il Sole, Mercurio, Venere, Marte, Giove, Saturno e da ultima la sfera delle stelle fisse che ruotava però nel senso opposto, come suggerito dalle osservazioni notturne, durante l'anno. Platone riteneva inoltre, giustamente, che la luce mostrata dalla Luna fosse quella riflessa del Sole e confermava gli assiomi pitagorici: 1°) la

circolarità dei moti di tutti gli astri (il cerchio era la figura geometrica che maggiormente racchiudeva i caratteri della perfezione) e 2°) l'

uniformità della loro velocità. Le concezioni astronomiche di Platone erano quindi allineate agli

assiomi pitagorici. Platone era tuttavia molto preoccupato di

non potere spiegare, col suo modello, gli

stazionamenti, i

moti retrogradi e le

variazioni di velocità che venivano riscontrate nell'osservazione dei moti planetari, dovute al sistema solare eliocentrico. Quindi, anche questa informazione era tenuta nascosta e riservata agli addetti, agli iniziati, che erano

esortati a

scoprire le

leggi che

potessero salvare la sua

visione del

cosmo, come riporta Eudemo da Rodi, riferito da Platone ai suoi adepti "...trovare con quali supposizioni di movimenti regolari ed ordinati si potessero rappresentare le evidenze osservate nei moti dei pianeti...". Claudio

Tolomeo cercò i motivi di quei fenomeni, ma pur non considerando l'eliocentricità del sistema solare, come invece aveva intuito Aristarco di Samo, trovò delle correzioni da applicare ai calcoli sui moti planetari, che approssimativamente si rivelarono affidabili. Ma mentre di Platone si dice: "grande fu il contributo di Platone all'astronomia perché fu l'oggetto dell'astronomia nei secoli successivi", la comunità scientifica positivista di fine '800 e inizio '900 ha individuato in Tolomeo il capro espiatorio contro il quale dirigere il proprio risentimento per il cammino erroneo percorso dalla scienza astronomica per più di milleduecento anni. Si potrebbe pensare che nell'antichità, la

riservatezza degli

insegnamenti propedeutici ad un'eventuale "illuminazione" da parte degli adepti, o "iniziati", sia da attribuire alla

volontà da parte di quei maestri, di

selezionare i beneficiari

del loro sapere, preoccupati che la diffusione delle grandi verità potesse essere utilizzata a fini politici e/o militari, come Archimede a Siracusa nelle Guerre Puniche, o economici, come fece Talete con le previsioni astrologiche di un'annata eccezionale per le olive.

|

Ermes Trismegisto in una

rappresentazione nel

pavimento del duomo di Siena.

|

Probabilmente l'idea diffusa fra i sapienti, era che

solo coloro che cercassero risposte nel mondo spirituale/metafisico potessero essere i depositari del sapere, non comprensibile dalla

massa ignorante

e

incolta, coinvolta in problematiche di ordine materiale, a cui solo la religione trasmetteva un opaco riflesso delle leggi universali. Nelle superstizioni popolari invece, le conoscenze magiche dell'ermetismo affluivano corrotte da interessi materiali, come la convinzione che si potesse tramutare il piombo in oro. L'ermetismo si fa risalire a

Ermete Trismegisto, (Hermes tre volte grandissimo) che per gli Egizi era il dio Thot, colui che portò la scrittura fra le genti, e per gli antichi, ciò che era

scritto era

sacro, così come le tavole della Legge di Mosè sono state considerate scritte da Dio. Per i Greci era Hermes, il Mercurio dei Romani. Probabilmente l'ermetismo è il frutto di un sincretismo di saperi che giunge, attraverso l'antica Babilonia, dall'antico Egitto. A Ermete è attribuita la compilazione della

Tavola Smeraldina, il testo fondamentale degli studi "esoterici" giunti fino a noi. (Vedi

https://culturaprogress.blogspot.com/2020/03/ermetismo-e-alchimia.html)

|

| Mitra |

- Negli

anni contemporanei alla

nascita del Cristianesimo, vi erano altri culti con tratti simili al cristianesimo: in Iran veniva adorato Mithra, il cui culto seguiva rituali segreti e sacrifici cruenti, i misteri mithraici, riservati ai soli uomini. Nati come culto della vegetazione, si fondavano su due divinità, una delle quali doveva morire per assicurare la fertilità, per poi rinascere. Fu portato in Italia dai soldati dell'esercito romano nel I secolo a.C. e da qui si propagò nei paesi dell'area germanica, in Gallia, Britannia e Spagna. Il Mitraismo prevedeva nel

25 dicembre il giorno di nascita di

Mitra,

figlio di

vergine, che nell'uccisione del toro compiva un

sacrificio che veniva celebrato in cerimonie che prevedevano

pasti comuni.

|

| Sol Invictus |

C'era poi chi adorava il

Sol Invictus, che incarnava nella divinità solare la visione neoplatonica della luce come espressione divina, ed è di quei tempi la rappresentazione di un giovane Cristo raggiato, come il sole, alla guida del cocchio solare di Apollo con i 4 cavalli dell'iconografia tradizionale. Infine

Simon mago,

figlio di

vergine, nato il

25 dicembre, aveva

grandi poteri taumaturgici che esprimeva compiendo miracoli. Il

cristianesimo non individua più, come nei vecchi culti, le forze della natura come divinità e soprattutto la divinità non è più l'emanazione dello spirito della collettività (nell'antichità ogni gruppo o città aveva una propria divinità), ma è una via

individuale verso una divinità individualizzata, addirittura umana. Questa

presa di

coscienza dell'

ego individuale scatena una

tensione verso la

salvezza dalla

morte, in cui la

fede procura

certezze non dimostrabili razionalmente, ridisegnando la visione dell'oltretomba degli antichi, che accettavano la mancanza di certezze. Quest'ansia di salvezza in una vita beata ed eterna dopo la morte, ha stimolato il

desiderio di martirio, molto evidente nel Donatismo. La società cristiana dei primi tempi, pur essendo ordinata e compatta, è un organismo senza grandi motivazioni teologiche, visto che il messaggio del Cristo si era mantenuto sulla semplicità, motivazioni che stavano a cuore invece a Saul-

Paolo di Tarso, proteso a contenere nel cristianesimo, oltre agli Ebrei che come doveri religiosi dovevano solamente osservare la Legge della Torah, anche i

Gentili (non-Ebrei) ellenizzati, che andavano

coinvolti con elucubrazioni metafisiche che assicurassero una

vita nell'

aldilà. Per cui,

Paolo di Tarso, in contrasto con Simon Pietro e Giacomo fratello di Gesù,

permetterà ai nuovi convertiti di

evitare la circoncisione, consuetudine della Legge ebraica, a favore del battesimo nell'acqua. Sarà poi

Costantino I che, con il

concilio di Nicea, darà un corpo all'

edificio della Chiesa cristiana. I

cristogrammi sono combinazioni di lettere dell'alfabeto greco o latino che formano una abbreviazione del nome di Gesù e vengono tradizionalmente usati come simboli cristiani nella decorazione di edifici, arredi e paramenti. Alcuni cristogrammi sono nati come semplici abbreviazioni o acronimi, anche se sono diventati successivamente dei monogrammi. I principali cristogrammi sono: il Titulus crucis INRI, un acronimo ottenuto dalla frase latina Iesous Nazarenus Rex Iudaeorum, che significa: Gesù di Nazaret, re dei giudei;

|

Moneta dell'usurpatore Magnenzio

(350-353) con al rovescio il

crismon Chi Rho. |

il Chi Rho o per antonomasia monogramma di Cristo (chrismon o crismon), monogramma costituito essenzialmente dalla sovrapposizione delle prime due lettere del nome greco di Cristo, X (equivalente a “ch” nell'alfabeto latino) e P (che indica il suono “r”); ΙΧΘΥΣ o ICHTHYS

|

Significato del cristogramma

ICHTHYS, che in greco

significa "pesce" |

(che letteralmente significa “

pesce” in greco), acronimo formato con le iniziali della frase greca: “Gesù Cristo, di Dio figlio, salvatore”, lettere accompagnate o sostituite dal

disegno (stilizzato)

di un pesce; ICXC, un acronimo ottenuto dalla prima ed ultima lettera delle due parole Gesù e Cristo, scritte secondo l'alfabeto greco (ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ - si noti che la lettera finale sigma viene scritta nella forma lunata che ricorda la lettera latina C); il trigramma di Bernardino da Siena, IHS o Nome di Gesù, formato da tre lettere del nome greco di Gesù (ΙΗΣΟΥΣ).

Nel primo periodo della cristianità, a giudicare dallo studio delle catacombe,

il simbolo della croce, graffiato nel tufo o tracciato con il colore,

si trova abbastanza di rado (essendo strumento di tortura) mentre i simboli della Cristianità erano il pesce, i pani o l'ancora. Più diffuso si ritiene esser stato l'uso della "crux dissimulata", ottenuta ad esempio, interponendo la lettera "tau" maiuscola (T) al centro del nome del defunto.

Dal 92 -

Traiano continua la

penetrazione

romana nell'

area germanica degli Agres decumates, sia come governatore della Germania superiore

(attorno agli anni 92-96), sia come imperatore (tra il 98 ed il 100)

con l'avanzamento oltre il fiume Reno verso est, fino al cosiddetto

limes di Odenwald, tratto di frontiera che collegava il fiume Meno

presso Wörth, con il medio Neckar a Bad Wimpfen. Il successore

Adriano, contribuì all'avanzamento lungo il cosiddetto

limes

dell'Alb. Dopo secoli di ininterrotta dominazione romana, l'

Hispania ne aveva

assorbito totalmente la

cultura latina, ne aveva adottato la lingua, i costumi e le leggi, acquisendo un'importanza fondamentale all'interno dell'Impero romano, tanto da dare i natali a due imperatori: Traiano e Teodosio I (mentre sulla nascita ispanica di Adriano sussistono seri dubbi) e ad alcuni importanti scrittori, fra cui Seneca e Marziale.

- L'apocalisse del Nuovo Testamento della scuola evangelica giovannea, scritta in esilio nell'isola greca di Patmos durante una delle persecuzioni dei cristiani, probabilmente quella di Domiziano (intorno al 95 d.C.), alludeva però a Nerone come Anticristo. Secondo molti studiosi infatti, la persona rappresentata dal citato "Numero della Bestia" altri non è che il multi-gramma di gematria ebraica attribuibile all'imperatore Nerone, autore della persecuzione nella quale morirono sia Pietro che Paolo. Come in greco antico, così anche in alfabeto ebraico i numeri venivano scritti usando le lettere, secondo, appunto la cabala ebraica. Se quindi si utilizzano le consonanti ebraiche del nome QeSaR NeRON si ha: Q (qof) = 100, S (sameckh) = 60, R (resh) = 200, N (nun) = 50, R (resh) = 200, O (waw) = 6, N (nun) = 50 che sommate, danno appunto 666. Una sola nota merita la vocale O che è in realtà legata alla consonante W che è una mater lectionis, cioè una consonante che serviva a evitare equivoci nella lettura.

|

Domiziano: Musei

Capitolini, Roma,

da QUI. |

Nel 96 -

Assassinio di

Domiziano (Roma, 24 ottobre 51 - Roma, 18 settembre 96), ultimo imperatore della dinastia flavia dall'81, che si era reso estremamente

impopolare per le sue tendenze autocratiche, spezzando l'illusione, creata da Augusto, che l'imperatore fosse solo un

primus inter pares, cioè il primo fra uguali. Quale censore a vita espulse dal Senato a più riprese gli elementi a lui sfavorevoli, determinando una forte situazione di attrito. Ai tentativi di congiura scoperti rispose sempre con fermezza, emettendo numerose condanne a morte che colpirono anche personaggi in vista dell'aristocrazia. Ciò non fece che accelerare i tentativi del Senato di

sopprimerlo, individuando infine un

liberto che aveva accesso alla sua corte come esecutore materiale e l'anziano senatore Marco Cocceio

Nerva quale suo

successore. A Domiziano venne inflitta la

damnatio memoriae, con la distruzione di ogni immagine, iscrizione o dedica che lo potesse ricordare ai posteri. Inizia così l'Età degli

Imperatori adottivi fino al 180 d.C., periodo che inizia con Marco Cocceio Nerva, un senatore già anziano, tradizionalista e uomo di cultura considerato affidabile dall’aristocrazia.

Nerva è nominato imperatore il 18 settembre del 96 d.C., lo stesso giorno in cui il

senato assassinava per mano di un liberto l’imperatore

Domiziano. Dopo un secolo di successioni confuse o addirittura tragiche, con imperatori designati dal principe in carica in quanto suoi famigliari, o dall’esercito o dal senato, il principio dell’adozione fornisce

finalmente un criterio certo e trasparente per regolare le

successioni. Con il principio dell’

adozione, il principe in carica adotta il suo successore con l’approvazione del senato, scegliendolo in base alle

qualità e ai

meriti. Con la loro mentalità pragmatica, i romani avevano infine accettato che, se un principe doveva esserci, almeno fosse l’

optimus princeps, il

principe migliore possibile, la persona più adatta a guidare lo stato. Un uomo moderato, giusto, prudente, equilibrato; attento agli interessi dello stato più che ai suoi; pronto a favorire la concordia e a stroncare le lotte di fazione; severo ma anche amorevole verso il suo popolo, come un padre; devoto agli dèi; non desideroso di essere considerato un dio, ma orgoglioso di venire divinizzato dopo la morte per aver ben governato. Nessun imperatore, naturalmente, poté incarnare appieno questo modello ideale: ma è certo che iniziò in questi anni il

periodo più florido e

pacifico della vita dell’

Impero.

|

Nerva: Museo Romano-

Germanico di Colonia,

foto di Carole Raddato

da QUI. |

Così, tra il 96 e il 180 d.C. si succederanno le grandi figure di

Nerva (96-98),

Traiano (98-117) con cui l’impero si ingrandisce raggiungendo la sua

massima espansione,

Adriano (117-138),

Antonino Pio (138-161) e

Marco Aurelio (161-180). Con

Commodo, figlio di Marco Aurelio, si

ripristina il

principio dinastico. L’Età degli Imperatori adottivi è il

periodo più

grandioso dell'impero romano poiché gli imperatori perseguiranno una politica di riconciliazione con il senato e le varie forze politiche e sociali di Roma, mirando ad una riorganizzazione dell’amministrazione imperiale.

- Nel 96 Marco Cocceio

Nerva Cesare Augusto (Narni, 8 novembre 30 - Roma, 27 gennaio 98), meglio conosciuto semplicemente come Nerva, è

imperatore romano, primo degli imperatori adottivi, dal 18 settembre 96 fino alla sua morte avvenuta nel 98, è ricordato come uno dei migliori imperatori di Roma.

|

Traiano: Museo

Archeologico di

Venezia, foto di

Carole Raddato

da QUI. |

Nel 98 - Marco Ulpio Nerva

Traiano (Italica, antica città della Spagna romana vicino all'attuale Siviglia, primo insediamento di romani e italici nella penisola iberica, 18 settembre 53 - Selinunte in Cilicia, 8 agosto 117) è

imperatore romano dal 98 al 117.

|

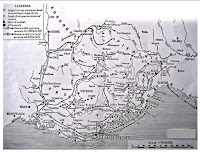

Cartina dell'Impero Romano da Ottaviano Augusto a Tiberio, Claudio, Vespasiano e Domiziano fino a Traiano, che nel 117 d.C. lo portò alla sua massima estensione. |

Nacque in provincia, provenendo da una colonia di Italici denominata Italica nella Hispania Bætica (attuale Andalusia, Spagna) dove la Gens Ulpia di cui faceva parte si era trasferita dall'Umbria, in particolare da Todi. Valente militare e popolare comandante, venne adottato da Nerva nel 97, succedendogli due anni dopo. Esaltato già dai contemporanei e ricordato dagli storici antichi come “

Optimus princeps” ovvero il migliore tra gli imperatori romani, da molti storici moderni ed esperti è considerato, in virtù del suo operato e delle sue grandi capacità come generale, amministratore e politico, come uno degli statisti più completi e parsimoniosi della storia e uno dei migliori imperatori romani. Traiano, che aveva continuato la penetrazione romana nell'area degli Agri Decumates come governatore della Germania superiore intorno agli anni 92-96, come imperatore (tra il 98 ed il 100) avanza oltre il fiume Reno verso est fino al cosiddetto

limes di Odenwald, tratto di frontiera che collegava il fiume Meno presso Wörth, con il medio Neckar a Bad Wimpfen. L'impero di

Traiano porterà l'

Impero Romano alla sua

massima estensione nel

117.

- Nel 98 lo storico romano Tacito scrive "De origine situ germanorum", dove riporta i risultati delle "interviste" che aveva fatto ai soldati romani di ritorno dai territori in cui erano insediati i Germani, le cui tribù incontrate dalle legioni romane erano state 40 e più. Tacito era così venuto a conoscenza che le tribù dei germani discendevano dai tre grandi ceppi provenienti dall'Oceanus Germanicus (il mare del Nord), dal Suevicum (territori limitrofi al mar Baltico) e dal Cimbrico (lo Jutland, nell'attuale Danimarca), mentre le antiche migrazioni germaniche erano avvenute lungo due grandi direttrici, dalla Scandinavia a sud-ovest verso il Reno e a sud verso il Danubio. I popoli germanici erano chiamati dai Romani "Germani" poiché una delle prime tribù che conobbero e che sconfissero era quella dei Jerman, proveniente dalla penisola dello Jutland e scesa verso il Danubio superiore, ai confini dell'Impero romano, insieme ai Suebi (genericamente chiamati Marcomanni), Cimbri, Ambroni e Teutoni. Noi sappiamo poi che i i Germani entrarono in contatto con le civiltà celtiche che si erano diffuse in Europa fin dal 1200 a.C. con l'età del ferro (cultura di Golasecca, poi Hallstatt e Nauchâtel). I Celti abitavano l'Italia settentrionale, alcune zone del nord ispanico e i territori intorno ai fiumi Mosa, Reno, Meno, Marna e il territorio dello Champagne: tutti queste popolazioni celtiche erano chiamati dai Romani "Galli". Altri gruppi celtici dominarono invece l'intero corso del Danubio, dalle sorgenti in Svevia fino al Mar Nero mentre i Celti Galati andarono in Asia Minore, prima come soldati di Filippo il Macedone e poi del figlio, Alessandro Magno. A causa delle migrazioni germaniche dal nord Europa, iniziate nel 700 a.C., un buon numero di Celti furono cacciati dai loro insediamenti nel centro europeo, come i Boi che erano prima in Boemia e poi in Baviera (Baiovara), rimasti nei toponimi di quelle regioni, per cui di Celti ne rimarranno in Italia Settentrionale, alcuni fondendosi con gli antichi Liguri, in Francia, nella Galizia iberica, in tutta la Britannia (Scozia inclusa) e Irlanda. Ai tempi di Tacito, i Germani erano ormai diventati agricoltori stanziali e lo storico romano, come già Cesare prima di lui, si occupava esclusivamente dei "Germani occidentali", che sono dunque i primi a essere descritti dettagliatamente dalla storiografia. Tacito testimonia che inizialmente questi Germani non erano interessati ai territori romani. Ogni tanto sommovimenti generati all'interno o indotti da pressioni esterne convogliavano l'aggressività di queste tribù guerriere verso i confini dell'Impero romano, che suscitava in loro cupidigia ma anche paura e riverenza. Ma l'Impero era troppo forte e le tribù troppo deboli per potere consolidare quelle incursioni in vere e proprie campagne militari. Le incursioni erano piuttosto i Romani a effettuarle nelle terre barbare, con risultati terrorizzanti. Fu solo tra il II e il IV secolo che, spinti dalle tribù di nomadi delle steppe che, superiori militarmente, ne occuparono i pascoli, i Germani iniziarono a premere verso i confini dell'Impero. Sappiamo che a partire dalle campagne di Druso, (Nerone Claudio Druso, 39 - 9 a.C., conosciuto come Druso maggiore, militare e politico romano appartenente alla dinastia giulio-claudia in quanto figlio della terza moglie di Augusto, Livia Drusilla e fratello minore di Tiberio) la popolazione dei germani Sicambri (o Sigambri) aveva cominciato a fornire truppe ausiliarie all'interno dell'esercito romano. Sono citate le seguenti unità: I Claudia Sugambrorum tironum veterana, che fu prima in Mesia sotto Vespasiano (nel 77), poi in Mesia inferiore sotto Domiziano (nel 91), Nerva (nel 96-98) ed ancora sotto Antonino Pio nel 139 e nel 145. La troviamo in Siria nel 157; della II e III Sugambrorum se ne ipotizza l'esistenza in base alla presenza della IV; la IV Sugambrorum si trovava in Mauretania Caesariensis sotto Traiano nel 108. Dal 26 gli storici non li citano ma sembra che possano essere affluiti nella federazione dei Franchi. Secondo alcune fonti (fra cui Fredegario) i Franchi Sicambri, che discendevano, attraverso l'Arcadia, dalla tribù israelitica di Beniamino, sarebbero stati gli antenati dei Merovingi.

|

La Germania Magna nel 98. Clicca sull'immagine per ingrandirla. |

- Gli

Slavi orientali, dell'Europa orientale (stanziati nel bacino del Dnepr centrale e superiore e distinti dagli Slavi occidentali, i Venedi-Sclavini) conosceranno tardi la differenziazione di ceti e classi. Fino al I sec. d.C. tra loro si conserverà un sistema comunitario non molto diverso da quello di mille anni prima. Infatti soltanto nel

I-

II secolo si formano le

grandi famiglie patriarcali, proprietarie di tutti gli strumenti produttivi e in grado di avvalersi del servizio di forze schiavili, per quanto ancora nel VI sec. il diritto comune proibiva l'asservimento di propri connazionali, sicché si deve pensare che tali schiavi o erano nemici catturati in battaglia o venivano comprati sui mercati esteri dalle famiglie più facoltose. Nell'Europa centrale furono soprattutto le

tribù Slave nella

Germania nord-orientale che, a seguito della disgregazione progressiva della comunità primitiva, si dedicarono ampiamente ai commerci con l'impero romano, la Scandinavia e l'Europa orientale.

- Sàrmati e Romani non ebbero sempre rapporti pacifici e anzi spesso si fronteggiarono in lunghe guerre fin dai tempi di Augusto. Sul finire del I secolo-inizi del II d.C., Roxolani e Iazigi (alleati per tutto il I secolo d.C. di Roma) si schierarono contro i Romani con i Daci per difendere questi ultimi da Traiano che intendeva conquistarne i territori, e fu proprio Traiano a sconfiggerli durante la campagna. I Sàrmati erano un popolo iranico e quindi, come gli Sciti, facevano parte della famiglia linguistica iranica (famiglia linguistica indoeuropea). Aperti alla cultura e alla religione persiana, si dividevano probabilmente in quattro tribù: Iazigi, Roxolani (o Rossolani), Aorsi e Alani. In origine abitavano le steppe lungo il Volga, le regioni pedemontane degli Urali meridionali e la steppa del Kazakistan occidentale. Nei loro territori d'origine essi si scontrarono con i Battriani, i Parti e i Sogdiani. In diversi periodi e a diverse ondate essi si spinsero verso occidente.

Nel 115/117 - Seconda guerra giudaica o Guerra di Kitos (Rivolta contro Traiano). La maggioranza dei rabbini e della popolazione aveva accettato la sottomissione a Roma come fase transitoria e necessaria in quanto voluta da Dio in preparazione dell’avvento dell’età messianica, mentre in una produzione letteraria fra il 70 e il 135 d.C., fra cui l’Apocalisse di Baruc e il Quarto libro di Esdra, ci si interrogava sulla distruzione del Tempio e sul suo significato, con allegorismi vari, fra cui la lotta fra il Leone e l'Aquila, in cui il leone è il Messia e l’aquila che soccombe è l’Impero Romano. Questo accumulo di tensione sfociò nella grande rivolta tra il 115 e il 117 d.C., che coinvolse numerose e importanti comunità giudaiche in Egitto, Cirenaica, Cipro e Mesopotamia. Essa colse di sorpresa le autorità imperiali e lo stesso imperatore Traiano, che usò la mano pesante nei confronti dei Giudei della Mesopotamia, volendoli punire in modo esemplare. Anche la Giudea, pur non avendo partecipato alla rivolta, ebbe dei contraccolpi. Il controllo del territorio venne rafforzato con lo stanziamento di un secondo contingente permanente.

Nel 116 - Mentre era in Cilicia preparando un'altra guerra contro la Partia, Traiano, che spesso cavalcava sotto la pioggia esponendosi agli stessi disagi dei soldati, si ammala. La sua salute declinerà durante la primavera del 117, forse a causa di un colpo apoplettico o di una malattia infettiva contratta in Mesopotamia, finché l'8 agosto muore a Selinunte, in Cilicia (odierna Gazipaşa, in Turchia), per un edema polmonare o un infarto cardiaco causatogli dalla sua malattia. Non è certo che abbia effettivamente nominato Adriano suo successore, ottimo governante ma di cui conosceva le differenze caratteriali rispetto a sé. La moglie Plotina dovrebbe comunque avere contribuito in qualche modo alla sua elezione a imperatore se Traiano lo avesse effettivamente adottato in punto di morte.

|

Adriano: Museo delle

Terme, Roma. Foto di

Livioandronico2013

da QUI. |

Nel 117 - Publio Elio Traiano

Adriano, noto semplicemente come Adriano (Italica, antica città della Spagna romana vicino all'attuale Siviglia, primo insediamento di romani e italici nella penisola iberica, 24 gennaio 76 - Baia, frazione di Bacoli, comune della città metropolitana di Napoli e parte dei Campi Flegrei, 10 luglio 138), è

imperatore romano della dinastia degli imperatori adottivi dal 117 alla sua morte. Successore di Traiano, fu uno dei "buoni imperatori" secondo lo storico Edward Gibbon. Colto e appassionato ammiratore della cultura greca, viaggiò per tutto l'impero e valorizzò le province. Fu attento a migliorare le condizioni dei militari e, essendosi recato lungo la frontiera germano-retica degli

Agri Decumates, contribuirà all'avanzamento del

limes con la costruzione della

linea dell'

Alb, a sud di Stoccarda e a nord dei monti dello Schwäbische Alb, le Alpi sveve, da Rottweil verso Lautlingen, Burladingen,Gomadingen, Donnstetten, Ursprig, Heidenheim, Lauchheim, Oberdorf, Dambach, Theilenhofen, Ellingen, Ober-hochstatt, Pförring, dotandolo di

torri di

guardia paragonabili a quelle del

limes del Taunus-Wetterau-Odenwald, con la costruzione di numerosi forti in pietra, oltre al consolidamento di quanto fatto dai suoi predecessori. Vedi anche "Romani e Germani - I - Dall'antichità al limes degli Agri Decumates nella Germania romanizzata"

QUI.

Nel 122 -

In

Britannia viene eretto il

Vallo di Adriano per contenere gli assalti dei Celti (in particolare i Pitti).

Nel 131/136 - Dopo varie ritorsioni, l'Imperatore Romano Adriano rinomina Gerusalemme "Aelia Capitolina" e proibisce la circoncisione. Simon Bar Kokheba (Bar Kochba) capeggia gli ebrei nella terza guerra Giudaico-Romana, vasta rivolta ebraica contro Roma come reazione contro le azioni di Adriano. In seguito, la maggior parte della popolazione ebraica è annientata (circa 580.000 morti) e Adriano rinomina la provincia di Giudea "Syria Palaestina" intendendo cancellare il nome di Iudea sostituendolo con quello che deriva dal greco "Phalastine" e sta ad indicare la "terra dei Filistei" e tenta di sradicare l'Ebraismo. Sarà l'ultima rivolta, che vedrà, con la capitolazione di Masada, la fine delle ribellioni contro Roma e il completamento dell'espulsione del popolo Ebraico dalla Palestina. La tragedia dell'epoca di Adriano segnò per i Giudei la fine del sogno di uno stato indipendente e il rinvio definitivo dell'arrivo di un Messia. La realizzazione di questa aspirazione coincide con la nascita del sionismo nell'Ottocento e alla proclamazione dello stato di Israele nel 1948.

- Visto che la corruzione sessuale dei costumi si stava diffondendo sempre più, l' imperatore romano dal 117 al 138 Adriano (Italica, 24 gennaio 76 - Baia, 10 luglio 138), che pur amava sinceramente il ragazzo Antinoo, in linea con la cultura greca dove la componente omosessuale aveva radici profonde, promulga leggi severe per ostacolare tale corruzione.

Nel 138 - Adriano muore nella sua residenza di Baia di edema polmonare, a 62 anni come il predecessore Traiano. Cassio Dione Cocceiano riporta in un brano della "Storia romana": «Dopo la morte di Adriano gli fu eretto un enorme monumento equestre che lo rappresentava su una quadriga. Era così grande che un uomo di alta statura avrebbe potuto camminare in un occhio dei cavalli, ma, a causa dell'altezza esagerata del basamento, i passanti avevano l'impressione che i cavalli ed Adriano fossero molto piccoli.». In realtà non è certo che il monumento funebre sia stato iniziato dopo la morte dell'imperatore e molto probabilmente fu iniziato da Adriano nel 135 e, dopo la morte, terminato dal successore, adottato ufficialmente prima di morire, Antonino Pio. La struttura fu, nei secoli, trasformata ripetutamente e oggi è uno dei monumenti più famosi di Roma: Castel Sant'Angelo, che è infatti anche denominato Mole Adriana. Esistono teorie secondo cui il sarcofago in porfido dell'imperatore (in particolare il coperchio) sia stato riutilizzato come vasca del fonte battesimale di San Pietro in Vaticano. In merito alla sua divinizzazione

postuma, voluta dal suo successore Antonino Pio, si oppose fieramente

tutto il Senato, che non aveva dimenticato come Adriano avesse

diminuito l'autorità dell'assemblea e ne avesse mandato a

morte alcuni membri. Alla fine si giunse ad un

compromesso: il senato non si sarebbe opposto alla divinizzazione del defunto imperatore se Antonino avesse abolito l'organo di governo dell'Italia formato da quattro giudici circoscrizionali, i consulares («consolari», cioè ex consoli), o legati Augusti pro praetore («delegati di Augusto con comando ‘propretorio’»), con funzioni giurisdizionali in Italia, funzioni che erano state appannaggio dell'ordine senatorio.

|

Busto di Antonino Pio

conservato a Monaco

di Baviera. |

- Nello stesso 138 Cesare Tito Elio Adriano

Antonino Augusto

Pio, nato come Tito Aurelio Fulvo Boionio Arrio Antonino (Lanuvio, 19 settembre 86 - Lorium, 7 marzo 161), è eletto

imperatore romano fino al 161. Imperatore saggio, l'epiteto

pius gli venne attribuito per il sentimento di amore filiale che manifestò nei confronti del padre adottivo che fece divinizzare. Il suo principato è stato

caratterizzato da

pace interna e

floridezza economica, mentre l'unico fronte in movimento era in Britannia, dove Antonino avanzava oltre il Vallo di Adriano, facendo erigere un altro vallo più a nord, che però fu abbandonato dopo solo vent'anni dalla sua costruzione. Antonino mantenne sempre un

atteggiamento deferente verso il

Senato, amministrò saggiamente l'impero evitando sperperi e non avviò nuove costruzioni importanti o riforme urbanistiche. Fu attento alle tradizioni religiose senza però perseguitare i culti non ufficiali. In questo periodo l'impero ottenne il pieno

consenso delle élite cittadine e delle province, che beneficiavano ampiamente della

Pax Romana.

|

Valli di Adriano e Antonino. |

Nel 142 - Costruzione in Britannia del Vallo di Antonino, iniziata nel 142 (sotto Antonino Pio imperatore) e completata nel 144. Il vallo si estendeva per 39 miglia (pari a 63 chilometri) da Old Kirkpatrick nel West Dunbartonshire sul Firth of Clyde a Bo'ness sul Firth of Forth. La fortificazione fu costruita per rafforzare il Vallo di Adriano, posto 160 km più a sud come confine settentrionale della Britannia. I romani, anche se riuscirono a insediare accampamenti e fortilizi temporanei a nord del vallo, non arrivarono mai a conquistare e sottomettere le tribù indigene celtiche, in particolare i Pitti, che resistettero ed infersero danni alla fortificazione.

Dal 145 - Durante il principato di

Antonino Pio

(precisamente negli anni 145/146) molte delle

torri e dei

forti in

legno disposti lungo il

limes germanico sono ricostruiti interamente

in

pietra mentre

avanza il

limes stesso degli

Agri Decumates di oltre 30 km ad est della

precedente linea dell'Odenwald-Neckar, con una

linea statica di uomini nelle

fortificazioni detti appunto limitanei dal termine latino

limes.

|

Carta degli Agri Decumates

nel 90, sotto Domiziano. |

Gli Agri Decumates o Decumates Agri erano una regione della provincia romana della Germania superior, comprendente l'area della Foresta Nera tra il fiume Meno, le sorgenti del Danubio e il corso del Reno superiore fra il lago di Costanza e la sua confluenza col Meno, e corrispondente all'odierna Germania sud-occidentale (Wurttemberg, Baden e Hohenzollern). A sud-est i Decumates confinavano con la Rezia, provincia importante dal punto di vista militare. L'unica testimonianza antica del nome Agri Decumates proviene dal "De origine et situ Germanorum" di Tacito. Il significato della parola "decumates" è andato perduto ed è oggetto di contesa. Secondo lo storico britannico Michael Grant si riferiva probabilmente all'antico termine celtico indicante la suddivisione politica dell'area in "dieci cantoni", d'altra parte i Romani ridisegnavano

il territorio conquistato attraverso il sistema della centuriazione,

ossia la suddivisione del territorio in lotti atti ad essere lavorati

da cento famiglie di coloni, a loro volta suddivisi da decumani,

vie che delimitavano gli spazi ogni dieci famiglie. L'ager

centuriatus

veniva tracciato dall'agrimensore, che individuava l'umbilicus

agri,

cioè il punto in cui si sarebbero incrociati due assi stradali

perpendicolari tra loro: uno era generalmente in direzione est-ovest

ed aveva il nome di "decumano

massimo" (in latino, decumanus

maximus),

che collegava quindi le due porte dell'insediamento in direzione

est-ovest, la dextera

e la sinistra,

mentre il secondo

asse correva in direzione nord-sud ed era detto "cardo

massimo" (cardo

maximus),

per cui l'insediamento romano risultava così diviso in quattro

parti chiamate quartieri,

termine che in seguito ha assunto il significato di nucleo con

proprie caratteristiche storiche e geografiche all'interno di un

agglomerato urbano. Di regola, all'incrocio delle due direttrici

principali si trovava il forum,

ossia l'agorà,

la piazza principale della città. In particolare, per quanto

riguarda le fondazioni di insediamenti coloniali, il territorio era

suddiviso in appezzamenti in cui ciascun lotto costituiva il fondo

per cento famiglie di coloni (da cui il motivo del termine

"centuriazione"), delimitato da cardi

paralleli al cardo

maximus

e ogni dieci famiglie

da un decumanus

(variante di decimanus,

derivato di decĭmus,

"decimo"),

"la strada della decima parte", parallelo al decumanus

maximus.

Per ragioni pratiche, l'orientamento degli assi non sempre coincideva

con i quattro punti cardinali e a volte si basava sull'orientamento

di vie di comunicazione preesistenti (così per le centuriazioni

lungo la via Emilia) o su altre caratteristiche geomorfologiche.

Sembra quindi plausibile che "Agri

Decumates" si riferisse

a territori suddivisi in lotti assegnati a coloni coltivatori.

Decumanus maximus e cardo

maximus erano così denominati anche nell'ambito degli

accampamenti romani, detti castra, all'incrocio dei

quali non vi era il forum, bensì il cosiddetto praetorium,

ossia la tenda del comandante. Solitamente l'impostazione urbanistica

assegnata all'accampamento veniva conservata nella futura planimetria

del municipium o della civitas. Alcune tra le

principali città italiane (Torino, Pavia, Aosta, Napoli, Verona,

Potenza) ed europee (Vienna e York) sono esempi di accampamenti in

posizioni strategiche divenuti civitas.Secondo Tacito la regione era originariamente abitata dalla tribù celtica degli Elvezi ma ben presto, probabilmente sotto Ariovisto, vi si stabilirono i germanici Suebi (o Svevi), prima di emigrare, attorno al 9 a.C., nella moderna Boemia. L'area era stata colonizzata sotto la dinastia flavia (69-96) e la costruzione durante quel periodo di una rete di strade aveva facilitato la comunicazione tra le legioni e migliorato la protezione contro le tribù di invasori. Lungo il percorso passante per Rheinbrohl - Arnsburg - Inheiden - Schierenhof - Gunzenhausen - Pförring erano state costruite delle fortificazioni di frontiera (limes). I più importanti insediamenti romani erano Sumelocenna, Civitas Aurelia Aquensis, Lopodunum e Arae Flaviae, le odierne Rottenburg am Neckar, Baden-Baden, Ladenburg e Rottweil.

- Cesare Tito Elio Adriano Antonino Augusto Pio, nato come Tito Aurelio Fulvo Boionio Arrio Antonino (Lanuvio, 19 settembre 86 - Lorium, 7 marzo 161), imperatore romano dal 138 al 161, visse in un momento cruciale della storia di Roma: l'apogeo dell'impero o nel cosiddetto secolo d'oro e gli imperatori che regnarono dopo di lui durante quel secolo, presero il nome da lui. La successione di Antonino ad Adriano si rivelò stabilita da tempo e priva di possibili colpi di mano: Antonino continuò a sostenere i candidati di Adriano ai vari pubblici uffici, cercando di venire incontro alle richieste del Senato, rispettandone i privilegi e sospendendo le condanne a morte pendenti sugli uomini accusati negli ultimi giorni di vita da Adriano. Uno dei primi atti

ufficiali di governo (acta) fu la divinizzazione del suo

predecessore, alla quale si oppose fieramente tutto il senato, che

non aveva dimenticato come Adriano avesse diminuito l'autorità

dell'assemblea e ne avesse mandato a morte alcuni membri. Alla fine

si giunse ad un compromesso: il senato non si sarebbe opposto alla divinizzazione del defunto imperatore se Antonino avesse abolito l'organo di governo dell'Italia formato da quattro giudici circoscrizionali, i consulares («consolari», cioè ex consoli), o legati Augusti pro praetore («delegati di Augusto con comando ‘propretorio’»), con funzioni giurisdizionali in Italia, funzioni che erano state appannaggio dell'ordine senatorio. Le controversie tra individui di rango sociale diverso e tra

comunità, in una regione fittamente abitata e urbanizzata come

l’Italia, con aree extra-urbane dense di proprietà rurali

produttive, dovevano essere frequenti, e spesso esulavano dalle

competenze dei magistrati di una singola città. Infatti negli anni

sessanta del II secolo d.C. appaiono attivi su ampi e variabili

distretti regionali d’Italia, degli iuridici («giudici»

o «consulenti giudiziari») di rango senatorio. Fu

anche per aver cercato un accordo con il senato

(l'imperatore, se avesse voluto, avrebbe potuto mettere a tacere le

polemiche facendo intervenire i soldati) che Antonino ricevette

l'inusuale titolo di Pio (pius),

col significato di detentore di un rapporto

favorevole con gli dèi. In questo periodo l'impero

ottenne il pieno consenso delle élite cittadine e delle province,

che beneficiavano ampiamente della Pax Romana. Adeguandosi alle usanze Antonino rifiutò il titolo di padre della patria (pater patriae), ma poi finì con l'accettarlo nel 139 insieme con un secondo consolato, seguito da un terzo e da un quarto (120 il primo, 139 e 140 il secondo e il terzo, 145 il quarto). Ligio alla religione e agli antichi riti, nel 148 celebrò solennemente il novecentesimo anniversario della fondazione di Roma. « Certi teologi dicono che il divino imperatore Antonino non era virtuoso; che era uno stoico testardo, il quale, non contento di comandare agli uomini, voleva anche essere stimato da loro; che attribuiva a se stesso il bene che faceva al genere umano; che in tutta la sua vita fu giusto, laborioso, benefico per vanità, e che non fece nient'altro che ingannare gli uomini con le sue virtù; e a questo punto esclamo: «Mio Dio, mandaci spesso di queste canaglie!» » (Estratto dalla voce Virtù del Dizionario Filosofico di Voltaire).

Nel 160 - Giunge all'apice, con Galeno, la scuola medica Romana.

|

Marco Aurelio: Musei Capitolini di Roma. |

Nel 161 - Dopo la

morte per un malore del settantacinquenne

Antonino Pio, gli succede

Marco Aurelio (Roma, 26 aprile 121 - Sirmio, 17 marzo 180), il cui nome completo era, nelle iscrizioni: IMP(erator) • CAES(ar) • M(arcus) • AVREL(ius) • ANTONINVS • AVG(ustus), che è stato un imperatore, filosofo e scrittore romano. Su indicazione dell'imperatore Adriano, era stato adottato nel 138 dal futuro suocero e zio acquisito

Antonino Pio che lo aveva

nominato erede al trono imperiale. Nato come Marco Annio Catilio Severo, divenne Marco Annio Vero (Marcus Annius Verus), che era il nome di suo padre, al momento del matrimonio con sua cugina Faustina, figlia di Antonino, e assunse quindi il nome di Marco Aurelio Cesare, figlio dell'Augusto (Marcus Aurelius Caesar Augusti filius) durante l'impero di Antonino stesso. Marco Aurelio fu imperatore dal 161 sino alla morte, avvenuta per malattia nel 180 a Sirmio secondo il contemporaneo Tertulliano o presso Vindobona.

Fino al 169 mantenne la

coreggenza dell'impero assieme a Lucio Vero, suo fratello adottivo nonché suo genero, anch'egli adottato da Antonino Pio. Lucio Ceionio Commodo Vero (Roma, 15 dicembre 130 - presso Altino, gennaio 169) più noto semplicemente come Lucio Vero, fu un imperatore romano e governò insieme al fratello d'adozione Marco Aurelio dal 161 sino alla morte. Nell'investitura di

Marco Aurelio quale

nuovo imperatore,

Lucio Vero fu contestualmente scelto come

co-

imperatore, evento senza precedenti nell'Impero romano. Ufficialmente entrambi avevano lo stesso potere, ma in pratica Marco Aurelio esercitò la propria influenza sul collega. A Vero fu dato il controllo dell'esercito, a riprova della fiducia che correva fra i due. Per rafforzare tale alleanza, Marco Aurelio dette in moglie sua figlia Annia Aurelia Galeria Lucilla a Vero che da lei ebbe tre figli. Anche se non sembra mostrare affetto personale per Adriano nei Colloqui con se stesso, Marco lo rispettò molto e presumibilmente ritenne suo dovere metterne in atto i suoi piani di successione. E così, anche se il Senato voleva confermare solo lui, egli rifiutò di entrare in carica senza che Lucio ricevesse gli stessi onori. Alla fine il senato fu costretto ad accettare e nominò Augusto, Lucio Vero. Marco divenne, nella titolatura ufficiale, Imperatore Cesare Marco Aurelio Antonino Augusto, mentre Lucio, rinunciando al suo

cognomen di Commodo, ma assumendo il nome di famiglia di Marco, Vero, divenne Imperatore Cesare Lucio Aurelio Vero Augusto. Questa era la

prima volta che

Roma veniva

governata da

due imperatori contemporaneamente. Fin dalla sua ascesa al principato, Marco ottenne dal

Senato che Lucio Vero gli fosse associato su un piano di parità (

diarchia), con gli stessi titoli, ad eccezione del pontificato massimo che non si poteva condividere. La formula era innovativa: per la prima volta alla testa dell'impero vi era una

collegialità e una parità totale tra i due

principes. In teoria i due fratelli, entrambi insigniti del titolo di

Augustus, ebbero gli stessi poteri ma in realtà Marco conservò una preminenza che Vero mai contestò. A dispetto della loro uguaglianza nominale Marco Aurelio ebbe maggior

auctoritas (autorità) di Lucio Vero. Fu console una volta di più di Lucio, avendo condiviso l'amministrazione già con Antonino Pio e solo Marco divenne

Pontifex Maximus e questo fu chiaro a tutti. L'imperatore più anziano deteneva un comando superiore al fratello più giovane: "Vero obbedì a Marco... come il tenente obbedisce a un proconsole o un governatore obbedisce all'imperatore".

- Dal 161 l'Impero romano, ormai in pace da lungo tempo subisce una serie di

attacchi contemporanei lungo molti dei suoi fronti. I Pitti nella Scozia premevano contro

il vallo di Antonino, la Spagna subiva le continue scorrerie dei

pirati mauri mentre in Germania, tra l’alto Danubio ed il Reno, i

Catti e i Cauci penetravano oltre le frontiere e lungo le coste,

invadendo la Gallia Belgica e gli Agri Decumates. Inoltre il nuovo sovrano partico Vologese III,

divenuto re nel 148, occupava l’Armenia, ponendo sul suo trono il

fratello Pacoro, per poi invadere la vicina provincia romana di Siria

nel 161. Nell'Europa centro-orientale il mondo

barbaro era scosso da forti agitazioni interne e da movimenti

migratori tra le sue popolazioni che tendevano a modificare gli

equilibri con il vicino mondo romano. Vandali, Burgundi, Alemanni, Longobardi, Angli, Sassoni, Juti, Franchi e altre tribù ancora attaccheranno i romani già nello stesso II sec.

Per eventuali approfondimenti vedi "Storia dell'Europa n.30: dal 90 al 161 e.v. (d.C.)"

QUI.

|

Carta del 178-179 durante le

guerre Marcomanniche. |

Nel 166 - Con Marco Aurelio imperatore (dal 161 al 180), si diffonde dal

confine persiano, dove si combattono i Parti, un'

epidemia di

peste.

Dal 167 - Le

guerre marcomanniche, o

guerre marcomanne, come sono state definite nella "Historia Augusta",

costituiscono un lungo periodo di conflitti militari combattuti

dall'esercito romano contro le popolazioni germano-sarmatiche

dell'Europa continentale (dal 167 al 189 circa). I

Marcomanni (uomini della

marca) erano

Suebi che, valicato il Meno, avevano preso possesso del

paese fra il Reno e il Danubio superiore, sgombrato dagli Elvezi, che

divenne così una marca di confine sueba. Loro alleati

contro i Romani erano i

Quadi, d'

origine suebica, che avevano

strappato la Moravia ai Volcae Tectosages, stirpe gallica. Le

guerre marcomanniche rappresentano un evento storico di

fondamentale importanza poiché rappresentarono

il preludio alle

grandi

invasioni barbariche del III-IV-V secolo. All'interno e ai margini della massa

germanica si erano verificati movimenti e mescolanze di popoli, tanto

da portare a trasformazioni di natura politica, con l'avvento di un

fenomeno nuovo tra

i Germani: interi popoli (come Marcomanni,

Quadi e Naristi, Vandali, Cotini, Iazigi, Buri ecc.), sotto la

pressione dei Germani orientali, su tutti i

Goti, furono

costretti a ristrutturarsi e ad organizzarsi in sistemi sociali più

robusti e permanenti, ovvero

si raggrupparono in

coalizioni

("confederazioni") di natura più che altro

militare, con la conseguenza che il

limes renano-danubiano finì

per essere sottoposto a una maggiore pressione. Tale trasformazione

fu anche, se non soprattutto, indotta dalla vicinanza e dal confronto

con la civiltà imperiale romana, le sue ricchezze, la sua lingua, le

sue armi, la sua organizzazione. Fatto sta che alle

tribù

germaniche guerriere con

capi eletti democraticamente tipiche dei

secoli precedenti

subentrarono coalizioni (come quella degli

Alemanni, dei Franchi, etc.)

rette da

aristocrazie guerriere,

prefigurazione della futura nobiltà feudale. Alla fine la pressione

violenta di altri popoli migranti (Goti, Vandali, Sarmati) finì per

costringere queste

confederazioni di popoli confinanti con

l'Impero Romano, che di fronte a loro non disponevano di ampi spazi

su cui trasferirsi, a decidere di dare l'

assalto direttamente alle

province renano-

danubiane. Nel

168, la pace che era stata concordata l'anno prima con i barbari non

lasciava però tranquillo Marco Aurelio, che decise di recarsi di

persona (insieme al fratello Lucio Vero) lungo il

limes pannonico

per controllare quali fossero le reali intenzioni dei barbari. Nel corso di questi primi anni di guerra Marco

potrebbe aver iniziato a scrivere i “Colloqui con se stesso”,

unica opera pervenutaci dell'"

imperatore filosofo", opera che pur non raccontando in modo evidente le guerre di questi

anni, comunica al lettore tutto il disagio di

Marco Aurelio

uomo, in relazione a quegli eventi infausti.

Nel 169 - Agli inizi dell'anno, il

co-

imperatore Lucio Vero è colpito

da infarto e

muore a soli due giorni di viaggio da Aquileia, lungo la strada

che conduceva da Concordia Sagittaria ad Altino mentre i due imperatori

avevano deciso di far ritorno a Roma, dietro le insistenti pressioni

del fratello Lucio. Marco Aurelio dovette così tornare a Roma per le esequie del fratello. Il

grosso dell'esercito, anche in mancanza dei due imperatori, potrebbe

essersi andato a concentrare lungo i confini della piana del Tisza, poiché Marco avrebbe voluto punire i

Sàrmati per aver compiuto, l'anno precedente,

un'incursione nella provincia della Dacia, ora che aveva concluso dei trattati di pace con le popolazioni suebe (Quadi, Marcomanni e

Naristi) che gravitavano lungo i confini del medio Danubio. Il

conflitto sarmatico si rivelerà molto

difficile per i Romani. All'inizio del

170 era annunciata la

profectio

dell'Imperatore, un cerimoniale religioso che celebrava

la partenza dell'Imperatore romano in vista di una nuova campagna

militare e mentre

Marco Aurelio giungeva lungo il

limes pannonicus e

lanciava

una nuova e

massiccia offensiva al di là del Danubio

contro i Sàrmati

Iazigi (chiamata

expeditio

sarmatica), una grossa

coalizione di

tribù germaniche,

capeggiata da Ballomar, re dei Marcomanni,

sfondava il

limes

pannonico e batteva un esercito di 20.000 armati lungo la cosiddetta via dell'Ambra,

forse nei pressi di Carnuntum (in Austria). I

Romani

ottennero comunque determinanti

vittorie, sia sui

Sàrmati che

sui Germani, ma capirono che i Suebi (o Svevi)

Marcomanni e

Quadi

ormai costituivano il

principale avversario da tenere sotto controllo.

Dal 170 - La tribù germanica dei Vandali (Wandili), dopo una prima migrazione dalla Scandinavia nei territori

dell'attuale Polonia (tra i bacini dell'Oder e della Vistola)

intorno al 400 a.C., sotto la pressione di altre tribù germaniche si spostano più a sud, dove combattono e sottomettono la

popolazione celtica dei Boi (stanziati in quella regione che da loro ha preso il nome di Boemia) circa nel 170. Il termine "Vandali"

potrebbe essere un'erronea citazione dei "Victohali",

visto che secondo Eutropio (che aveva 40 anni nel 363/387) la Dacia era in quel periodo abitata da Taifali, Victohali e dai Goti Tervingi. Le popolazioni vandaliche di Asdingi,

Silingi e Lacringi, al tempo della guerre marcomanniche (anni 171-175)

si stabilirono a sud dell'arco carpatico. Nel II secolo d.C., all'interno e ai

margini della massa germanica si erano verificati movimenti e

mescolanze di popoli, tanto da portare a trasformazioni di natura

politica: intere popolazioni (come Marcomanni, Quadi, Naristi,

Cotini, Iazigi, Buri ecc.), sotto la pressione dei Germani

orientali (su tutti i Goti), furono costrette a riorganizzarsi in

sistemi sociali più evoluti e permanenti, ovvero si raggrupparono

in coalizioni (confederazioni) di natura soprattutto

militare, con la conseguenza che il limes renano-danubiano

finì per essere sottoposto ad una costante e maggiore pressione.

Tale trasformazione fu anche indotta dalla vicinanza e dal

confronto con la civiltà imperiale romana, le sue ricchezze, la

sua lingua, le sue armi, la sua organizzazione. Alla fine la violenta

pressione di altri popoli migranti (Goti, Vandali e Sarmati) finì

per costringere queste confederazioni di popoli confinanti con

l'Impero Romano, che di fronte a loro non disponevano di ampi spazi

su cui trasferirsi, a decidere di dare l'assalto direttamente

alle province renano-danubiane. E fu così che anche gli

stessi Vandali, parteciparono a questa iniziale fase di

sfondamento delle frontiere romane. La popolazione vandala era, a sua

volta, divisa fra tre principali etnie: Asdingi (dal nome della

casata principale), Silingi e Lacringi. La prima testimonianza

storica di un loro scontro con l'Impero romano avvenne, quindi,

secondo quanto riferiscono Cassio Dione Cocceiano e la "Historia

Augusta", durante il periodo delle cosiddette guerre marcomanniche

(dal 166/167 al 188/189), al tempo degli imperatori Marco

Aurelio, Lucio Vero e Commodo. Sappiamo infatti da Cassio Dione in "Storia romana", LXXII, 12, che il "ramo"

dei Vandali Asdingi mosse verso sud-est, guidato dai loro re Raus e

Raptus e che alla fine stipularono un trattato di alleanza con i

Romani, stanziandosi a nord-est della Dacia, nel bacino dei Carpazi. La sconfitta segnò una svolta

nella storia dei Vandali che dovettero così fornire armati

all'Impero Romano in qualità di alleati, anche dopo la morte

di Marco Aurelio nel 180.

|

| La Germania nel II - III secolo. |

- I Sàrmati, distinti in Iazigi, Roxolani (o Rossolani), Aorsi e Alani, come altre popolazioni barbariche, a partire dal II-III secolo ottennero di stabilirsi nel territorio dell'Impero e in cambio dovettero fornire soldati all'esercito romano. Già Marco Aurelio aveva impiegato un contingente di questi ottimi cavalieri in Britannia. Le tribù Slave orientali ridussero fortemente i loro rapporti commerciali con Roma, preferendo quelli con le tribù sarmatiche o altre tribù slave e parteciparono alle guerre anti-schiavistiche contro Roma, unendo parte delle loro forze a quelle dei Marcomanni, nella seconda metà del II secolo, mentre alla fine del secolo, le terre degli Slavi occidentali (i Venedi-Sclavini) furono attraversate dai Goti, con cui in parte si fusero.

|

Commodo rappresentato

con gli attributi di |

Nel 180 - In marzo, quando la nuova stagione di guerra stava per cominciare, Marco Aurelio cade gravemente ammalato e muore non lontano da Sirmio (il 17 marzo 180), come ci informa il contemporaneo Tertulliano nel suo "Apologeticum". Poco prima di morire, la "Historia Augusta" riferisce che chiese al figlio Commodo di «non trascurare il compimento delle ultime operazioni di guerra». Commodo, figlio di Marco Aurelio, gli succede alla guida dell'impero: viene così ripristinata la successione ereditaria. Cesare Lucio Marco Aurelio Commodo Antonino Augusto, nato Lucio Elio Aurelio Commodo (Lanuvium, 31 agosto 161 - Roma, 31 dicembre 192), è stato un imperatore romano, membro della dinastia degli Antonini; regnò dal 180 al 192. Così come Caligola e Nerone, è descritto dagli storici come stravagante e depravato.Figlio dell'imperatore filosofo Marco Aurelio, Commodo fu associato al trono nel 177, succedendo al padre nel 180. Avverso al Senato e da questi odiato, governò in maniera autoritaria, esibendosi anche come gladiatore e in prove di forza, facendosi soprannominare l'"Ercole romano". Amato dal popolo e appoggiato dall'esercito, al quale aveva elargito consistenti somme di denaro, riuscì a mantenere il potere tra numerose congiure fino a quando venne assassinato nel 192.

Commodo contro gli Iazigi (180-182/3) - L'offensiva da parte di Commodo in terra sàrmata continuò. Neppure la morte dell'imperatore ritardò la progettata spedizione nella piana del Tisza. I Sàrmati Iazigi (nuova expeditio sarmatica), i suebi Buri ("expeditio Burica"), i germani Vandali ed i Daci liberi, furono battuti più volte negli anni successivi. Commodo, che aveva deciso di abbandonare il teatro delle operazioni militari nell'ottobre del 180, contro il parere del cognato Claudio Pompeiano, lasciò che fossero i suoi generali (come Pescennio Nigro, Clodio Albino, il figlio di Tigidio Perenne e Valerio Massimiano per citarne alcuni) a portare a termine le operazioni di guerra. E così nel 180 al termine della prima campagna militare, dopo la scomparsa del padre Marco Aurelio: « Commodo concesse la pace ai Buri, una volta che inviarono i loro emissari. In precedenza si era rifiutato di farlo, a dispetto delle loro frequenti richieste, perché erano [ancora troppo] forti, e perché non era la pace che volevano, ma la garanzia di una tregua per consentire loro di fare ulteriori preparativi [di guerra], ma ora che erano esausti, decise di fare la pace con loro, ricevendo ostaggi e la restituzione di numerosi prigionieri dagli stessi Buri e 15.000 dagli altri [popoli vicini], costringendoli poi a giurare che non avrebbero mai più abitato o utilizzato per il pascolo la striscia di territorio distante fino a cinque miglia dalla vicina Dacia. Contemporaneamente il governatore Sabiniano dissuase 12.000 Daci dal loro scopo [di attaccare la provincia] che, cacciati dai loro territori erano sul punto di aiutare gli altri [popoli], promettendo che avrebbe dato loro alcuni territori nella provincia della Dacia. » (Cassio Dione Cocceiano, Storia romana, LXXIII, 3). Commodo dispose infine, prima di rientrare a Roma, di abbandonare i territori della Marcomannia, certamente per meglio fronteggiare i vicini Iazigi, poiché le economie di forze degli eserciti romani messi in campo, non permettevano nuovi arruolamenti ed ulteriori dispiegamenti di truppe. Del resto potrebbe essersi reso conto che mantenere territori a nord del Danubio, avrebbe certamente causato dei danni economici all'economia dell'impero, come se n'era accorto in passato lo stesso Augusto, quando decise di abbandonare definitivamente i territori della Germania Magna dopo la disfatta di Teutoburgo del 9 d.C.. Commodo aveva intuito che si trattasse di territori ricoperti da foreste ed acquitrini, ragione più che valida per abbandonare quei territori di Marcomanni e Quadi. Ciò non significava che Marcomanni e Quadi fossero liberi di agire senza il consenso di Roma. In realtà queste popolazioni, insieme a Naristi e Cotini, costituivano una forma di "catena clientelare" posta a protezione dei confini danubiani. L'obbiettivo strategico finale di sottomettere al volere di Roma tutti i territori a nord del Danubio, rimase incompiuto, anche se molte di queste popolazioni mantennero fede ai patti di amicizia ed alleanza con il popolo romano per un trentennio, fino all'invasione degli Alemanni del 213. Per queste vittorie Commodo ricevette una quarta ed una quinta acclamazione imperiale oltre al titolo onorifico di Germanicus et Sarmaticus Maximus e, probabilmente, decise l'inizio dei lavori della famosa Colonna di piazza Colonna a Roma per onorare il padre appena scomparso. Ed i lavori terminarono dopo una decina d'anni, poco prima della sua morte.

Tertia expeditio germanica (189?) - La "Historia Augusta" riferisce, infine, di una terza spedizione germanica (189?) a cui però Commodo non prese parte, come sembra dimostrare la monetazione del periodo. Quadi e Marcomanni potrebbero essersi ribellati nuovamente, ma il pronto intervento dei governatori provinciali delle due Pannonie riuscì a sedare ogni possibile focolaio di rivolta. E Commodo, rimasto a Roma a godersi i giochi gladiatorii, potrebbe essersi accontentato della ottava acclamazione ad Imperator.

Nel 192 -

L'imperatore Commodo è assassinato. Amato dal popolo e appoggiato dall'esercito, al quale

aveva elargito consistenti somme di denaro, riuscì a mantenere il

potere tra numerose congiure fino a quando venne assassinato in un

complotto ad opera di alcuni senatori, pretoriani e della sua amante

Marcia, finendo strangolato dal suo maestro di lotta, l'ex gladiatore

Narcisso, cospirazione che portò al potere Pertinace. Sottoposto a

damnatio memoriae dal senato, venne riabilitato e divinizzato

dall'imperatore Settimio Severo, che voleva ricollegarsi alla

dinastia antoniniana cercando il favore dei membri superstiti della

famiglia di Commodo e Marco Aurelio. Con la fine

della dinastia degli Antonini, nell'Impero romano si conclude

un periodo universalmente riconosciuto come prospero e ricco. Nei

primi due secoli dell'Impero la contrapposizione tra autorità

politica e potere militare si era mantenuta, anche se pericolosamente

(al prezzo di guerre civili), all'interno di un certo equilibrio,

garantito anche dalle enormi ricchezze che affluivano allo Stato e ai

privati tramite le campagne di conquista. L'economia dell'impero

romano nei primi due secoli si era basata sulla conquista militare

di nuovi territori e sullo sfruttamento delle campagne da

parte di schiavi, perlopiù prigionieri di guerra. L'acquisto di

enormi quantità di prodotti di lusso provenienti dalle regioni

asiatiche era stato regolato con monete, soprattutto d'argento

(monete romane sono state trovate anche in regioni molto lontane),

tanto che la continua fuoriuscita di metallo prezioso (non

bilanciata dalla produzione delle miniere, visto che i

giacimenti erano ormai in esaurimento dopo secoli di sfruttamento)

finì per determinare nel Tardo Impero una rarefazione dell'oro e

dell'argento all'interno dei confini imperiali. La suddivisione

della società nelle tre classi tradizionali: senatori, cavalieri (grandi proprietari terrieri e militari, che

disponevano della proprietà terriera e di riserve di monete

d'oro; classe o ordine costituita da Gaio Sempronio Gracco che poteva accedere alla magistratura di giudice) e dei plebei, cambierà il proprio assetto con la

crisi del III secolo, che seminerà i germi del Medioevo. Durante il secolo

d'oro del Principato adottivo, il mondo romano aveva abbracciato le

idee principali della filosofia greca, non seguendo una particolare

corrente, ma secondo l'eclettismo, ovvero raccogliendo all'interno di

essa alcune idee principali. Il disprezzo per le ricchezze e la

gloria mondana resero lo stoicismo una filosofia adottata

sia da imperatori (come Marco Aurelio, autore dei "Colloqui con se

stesso") che da schiavi, come il liberto Epitteto. Cleante, Crisippo,

Seneca, Catone, Anneo Cornuto e Persio furono importanti personalità

della scuola stoica, alla quale si ispirò anche Cicerone. A partire

dall'introduzione dello stoicismo a Roma da parte di Panezio di

Rodi (185 a.C. - 109 a.C.), ha avuto inizio il periodo dello Stoicismo medio, che si differenzia dal

precedente per il suo carattere eclettico, in quanto influenzato sia

dal platonismo che dall'aristotelismo e

dall'epicureismo. Queste concezioni

eclettiche vedevano l'uomo al centro dell'universo secondo

l'ideale della humanitas classica e secondo l'idea romana dell'homo

faber, per cui ognuno è l'artefice del proprio destino e non

ci sono dèi o fato che possano intervenire. Conseguentemente ci si

interrogava sul ruolo degli Dèi negli affari umani e si metteva in dubbio la loro stessa esistenza. La crisi della

religione romana, intesa come politeismo greco-romano, stava

intensificato i propri effetti nell'età imperiale, anche se questo

politeismo non pretendeva che gli abitanti dell'Impero fossero

obbligati a venerare esclusivamente il pantheon degli dèi romani.

Fin dai tempi di Giulio Cesare e dei suoi rapporti coi culti druidici

dei Galli, l'amministrazione

romana era tollerante in campo religioso, per cui

accoglieva culti provinciali e stranieri. Unica condizione era

che non mettessero in pericolo l'unità imperiale. E così,

soprattutto da Oriente, si riversarono sull'Occidente romano e

quindi su Roma, una notevole quantità di culti misterici,

quali quelli di Cibele (la "Grande Madre" dalla Frigia),

Baal (da Emesa, a cui fu devoto lo stesso imperatore Eliogabalo),

Iside e Osiride (dall'Egitto), Mitra (dalla Persia), che

raccolse numerosi seguaci fra i militari e nel quale si

ravvisava il Sol invictus, l'invitto dio della luce a cui furono devoti gli imperatori Aureliano, Diocleziano e Costantino I.

|

| Settimio Severo |

Dal 193 - Con la

scomparsa di

Commodo, ucciso da una congiura, si apre un periodo di instabilità politica caratterizzata da una

guerra civile durata

cinque anni, dal 193 al 197, con

scontri tra

legioni acquartierate in diverse regioni dell'Impero, ciascuna delle quali sostiene il

proprio generale come

nuovo imperatore. Ha la meglio

Settimio Severo, originario della Tripolitania, in Africa, governatore della Pannonia. L'ascesa di

Settimio Severo costituisce

uno spartiacque nella storia romana; è considerato infatti

l'iniziatore della nozione di "dominato" in cui

l'imperatore non è più un privato gestore dell'impero per conto del

Senato, come durante il principato, ma è unico e vero dominus,

che trae forza dall'investitura militare delle legioni

(anche se anticipazioni di questa tendenza si erano avute durante la

guerra civile seguita alla morte di Nerone e con Traiano). Fu

iniziatore di un nuovo culto che si incentrava sulla figura

dell'imperatore, ponendo le basi per una sorta di "monarchia

sacra" mutuata dall'Egitto e dall'oriente ellenistico di

Alessandro Magno. Fu così che Settimio Severo adottò il titolo di

Dominus ac Deus, (Signore e Dio) al posto di quello di

princeps (Augusto definiva il princeps come il primo

degli uguali, cioè i senatori), e regolò i meccanismi di

successione assegnandosi il titolo di Augustus ed

usando quello di Caesar per il suo successore

designato. Sua moglie Giulia Domna, di origine siriaca, promosse attivamente l'arrivo a Roma di culti monoteistici solari, che sottolineavano l'

analogia tra ordine imperiale e

ordine cosmico. Settimio Severo pose le basi per il successivo

sistema autocratico fondato sugli

imperatori militari,

creando la prima forma di

autocrazia militare,

togliendo potere al

Senato. Si racconta infatti che,

poiché aveva preso il potere con l'aiuto dei militari, ricambiò

l'ostilità senatoria ordinando l'

esecuzione di

29 senatori, accusati di corruzione e

cospirazione contro di lui e sostituendoli con suoi favoriti,

soprattutto africani e siriani. Inoltre attribuì e ampliò i poteri

degli ufficiali dell'esercito investendoli anche di cariche pubbliche

che erano solitamente appannaggio del senato. Appena giunto a

Roma avviò l'

epurazione della

guardia pretoriana, che dopo essere stata per due secoli reclutata in Italia e in piccola parte nelle province più romanizzate,

fu smantellata e riorganizzata con quadri e organici a lui fedeli,

tratti dal contingente danubiano. Da allora in poi l'accesso alla

Guardia Pretoriana, un tempo avente un prerequisito geografico e

culturale, sarebbe stata appannaggio dei soldati più battaglieri,

quelli dell'Illirico nel III secolo. Insediò

una

legione ad

Albano Laziale, a dispetto della tradizione che

voleva l'Italia libera dagli eserciti e utilizzò i

proventi della vendita delle terre confiscate agli avversari politici

per creare una cassa imperiale privata, il

fiscus. Il

fiscus era distinto dall'

aerarium, la cassa dello

Stato che doveva coprire i costi della complessa e articolata macchina

burocratica e amministrativa dell'Impero. Diede impulso agli studi di

diritto e nominò il più importante giurista del tempo, Papiniano,

Praefectus urbi, con poteri di polizia e repressione criminale

su Roma. Il nuovo ordine

promosso da Settimio Severo si scontrò presto con i problemi

derivanti dallo scoppio di nuove guerre. Già l'imperatore Caracalla

dovendo guerreggiare contro i Parti a oriente e i Marcomanni lungo

il confine renano-danubiano, aveva notevolmente gravato sulle finanze

statali con l'

arruolamento sempre più massiccio

di mercenari

germani nell'esercito e la

diminuzione del

metallo prezioso nelle

monete, che causò

inflazione. Le campagne

militari contro i Parti combattute dagli Imperatori erano dettate da

esigenze strategiche di controllo dell'area ma anche da esigenze

politiche, per perpetuare l'affermazione di un sacro primato del potere imperiale romano su un insieme di popoli, sulla scia di Alessandro il Grande. Settimio Severo divenne generale romano ma

proveniva da una

famiglia di

re-

sacerdoti di Emesa, città santa e capitale del

culto del Dio solare "El-Gabal", il "

Sol invictus" dei

Romani e sentiva molto la sua "sacra missione".

|

Carta dell'Impero Romano e delle

sue province nel 210. L'Italia è

suddivisa in regioni dal 6, da QUI. |

Saccheggiata Ctesifonte, capitale dei

Parti, Settimio Severo tornò a Roma, portando con sé la Legio II

Parthica, la seconda delle tre legioni che aveva formato in Siria (Legio I Parthica, Legio II Parthica e Legio III Parthica,

fedeli a lui e al dio solare El-Gabal). La dinastia dei

Severi portò questo il culto del "Sol invictus"dall'Oriente a Roma e, seppur si

trattasse dell'Imperatore che aveva vinto una guerra civile e

sconfitto i Persiani emulando Alessandro Magno, dovette trovare delle resistenze. Prevedendole e per consolidare il proprio

potere, Settimio Severo fece risiedere la II Legio Parthica nei Castra Albana, sui Colli Albani. Da Roma il

culto del Dio adorato dall'Imperatore e dai suoi soldati ebbe modo di

diffondersi, specialmente nei

ranghi dell'

esercito, al comando

del quale venivano scelti adoratori del Dio Solare, il cui vicario e sacerdote era

l'Imperatore stesso. Non tutte le legioni si convertirono al nuovo

culto e la discriminazione nella scelta dei comandi volta a

escludere i non devoti alla divinità orientale, dovette alienare le simpatie di quest'ultimi al giovane e ultimo discendente di Settimio Severo,

Severo

Alessandro,

assassinato dal suo successore

Massimino il Trace nel

235 d.C.,

anno in cui inizia l'

anarchia militare, la

ribellione al

culto solare.

Per eventuali approfondimenti vedi "Storia dell'Europa n.31: dal 161 al 193 e.v. (d.C.)"

QUI.

|

| Caracalla |

Nel 211 - A Settimio Severo succede come

imperatore romano il figlio

Caracalla (imperatore dal 211 al 217), nato a Lugdunum (Lione), in Gallia, il

4 aprile 188, da Settimio Severo e

Giulia Domna, Augusta e detentrice di un

potere mai raggiunto da una

donna romana. Il suo vero

nome era Lucio Settimio Bassiano ma il padre Settimio Severo l'aveva

fatto cambiare in Marco Aurelio Antonino per suggerire una parentela

col vecchio imperatore Marco Aurelio. Fu in seguito soprannominato

"Caracalla" dal nome della tunica con

cappuccio di origine gallica che spesso indossava e che fece conoscere ai

Romani. Aveva un fratello, Publio Settimo Geta.

Nel 212 - Dopo circa quarant'anni, i Catti germanici tornano a sfondare il limes romano e per la prima volta sono menzionati gli Alemanni, una confederazione di tribù di Suebi (chiamati Svevi nel medioevo) nella regione del Wetterau (in Assia), dinanzi al limes. Era dai tempi di Marco Aurelio, durante le Guerre marcomanniche (166/167-188) che le tribù germaniche non esercitavano una pressione così forte lungo i confini settentrionali dell'Impero romano. Le invasioni barbariche del III secolo (212/213-305), secondo tradizione, ebbero inizio con la prima incursione condotta della confederazione dei Suebi Alemanni (o Alamanni) nel 212/13, sotto l'imperatore Caracalla, inaugurando un periodo ininterrotto di scorrerie all'interno dei confini dell'impero romano per fini di saccheggio e bottino, da genti armate appartenenti alle popolazioni che gravitavano lungo le frontiere settentrionali: Pitti, Caledoni e Sassoni in Britannia; le tribù germaniche di Frisi, Sassoni, Franchi, Alemanni, Burgundi, Marcomanni, Quadi, Lugi, Vandali Iutungi e Goti (Tervingi, Grutungi e Gepidi); le tribù daciche dei Carpi e quelle sarmatiche di Iazigi, Roxolani ed Alani, oltre a Bastarni, Sciti, Borani ed Eruli dai fiumi Reno e Danubio fino al Mar Nero.

Nel 212/213 - Caracalla promulga la "Constitutio Antoniniana", con la quale

estende la cittadinanza romana a tutti gli individui liberi

dell'impero, un atto di difficile interpretazione, anche perché non

ci è giunto il suo testo originale. L'Editto, pur con tutti i suoi

limiti, presentava dei caratteri altamente innovativi, destinati ad

avere una profonda ripercussione sui futuri assetti sociali ed

economici dell'Impero. Il provvedimento ebbe infatti riflessi

nell'economia erariale, perché estendeva il sistema fiscale ai nuovi

cittadini e aumentava la decentralizzazione del potere: il fulcro

ormai si spostava da Roma e dalle province di tradizionale